ここ数年、日本では毎年のように、地震や水害などの大規模な自然災害が発生しています。地震活動が活発な時期になったという研究や、地球温暖化で水害の規模が大きくなり頻度も増えているという指摘もあります。企業活動においてもこれからは、災害時対応を「日常的」なものと位置づけ、従業員や顧客に対してどのような配慮が必要か、普段から考えておく必要があります。

また少子高齢化や人口減少も進行しており、地域での助けあいが成り立ちにくくなっていたり、自治体も人員や財政面で以前のようなしっかりした支援が難しくなったりと、これまでの防災の取り組みだけでは十分な支援が行き届かなくなってきました。地域での助けあいを「自助」、行政による支援を「公助」と呼びますが、そのいずれもが以前より脆弱になっているのです。そのような背景から、「共助」と呼ばれるボランティアやNPOなど民間による支援に注目が高まっており、企業にも活躍が期待されています。

災害と人権をテーマに現状や課題を紹介しながら、これからの企業に期待されることについて考えてみましょう。

【避難生活で拡大する被害】

一般に災害支援では、スピードとボリュームが最優先されます。例えば食事を届けるなら、同じ弁当を人数分配った方が効率的です。しかし、アレルギーや病気、宗教などの理由から食事に制限がある人もいます。丁寧に個別の困りごとを尋ねていては支援に時間がかかってしまいますが、多様性に配慮のあるサービスの提供を視野に入れる必要があります。地域防災計画の見直しなどで、避難所に行くまでの行動に支援が必要な人については「避難行動要援護者」として、地域で情報が共有され、安否確認や避難支援の手順も整備されつつあります。一方、避難所に行ってからの配慮についてはまだまだ多くの課題があります。

一般に災害支援では、スピードとボリュームが最優先されます。例えば食事を届けるなら、同じ弁当を人数分配った方が効率的です。しかし、アレルギーや病気、宗教などの理由から食事に制限がある人もいます。丁寧に個別の困りごとを尋ねていては支援に時間がかかってしまいますが、多様性に配慮のあるサービスの提供を視野に入れる必要があります。地域防災計画の見直しなどで、避難所に行くまでの行動に支援が必要な人については「避難行動要援護者」として、地域で情報が共有され、安否確認や避難支援の手順も整備されつつあります。一方、避難所に行ってからの配慮についてはまだまだ多くの課題があります。

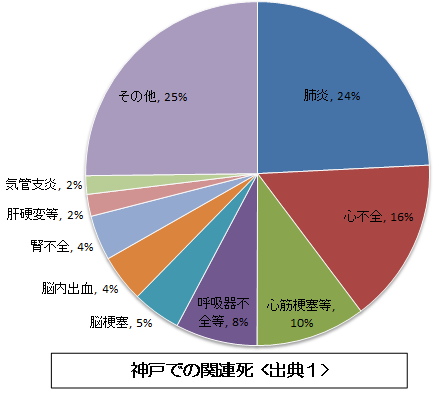

上下水道が機能しなくなると、避難所に仮設トイレが設置されます。多くは和式で入り口の段が高く、足や腰が悪い人には使いづらいものです。そもそも外にあって夜は暗く、できれば行きたくないと考える避難者は水分を控え始めます。それがエコノミークラス症候群や誤嚥(ごえん)性肺炎の原因となり、避難所で命を落とすことになります。阪神・淡路大震災では500人もの人が避難所で亡くなっており、新潟中越地震でも死者の半数以上が関連死です。せっかく助かった人が、避難生活で命を落としているのです。

避難生活で命を落とす人は、誰からも見落とされていたのかというと、実はそうではありません。避難所では多くの支援者が巡回し、体調や必要な物資などについて尋ねて回っています。「大丈夫ですか」と声をかけられ「大丈夫です」と応えているお年寄りが、その晩に急に亡くなったというケースもあります。ご家族に伺うと、自分がトイレに行くには人の手を患わすことになるので、避難所に来てからずっと座ったままで水も飲まずに過ごしていたというのです。他にも「避難所の中にいると子どもが迷惑をかけるから」と、運動場に停めた車の中で生活していて、エコノミークラス症候群で突然亡くなった自閉症のお子さんをお持ちのお母さんや、災害前は人工透析を受けていたのに「他にもっとたいへんな人がいるから」と周囲に症状を伝えず、状況が悪化して亡くなった男性など、災害が起きるたびに避難生活で命を落とす人のことを耳にします。

他にも避難所での辛い思いをしている人たちがいます。避難所では校内放送など「音」による案内が中心になります。聴覚障がい者や日本語がわからない外国人の避難者には、食事の用意ができた、救援物資が届いたなど、大事なことが伝わりません。LGBTなどセクシャルマイノリティの人たちからは、男女別のトイレや風呂ではどちらを利用すればいいかとまどったり、周囲から奇異な目で見られて悩んだ、といった声もあがっています。

こうした事例から私たちが学ばないといけないのは、ニーズは聞き取るのではなく予測して対応するものだ、ということでしょう。多くの人が避難生活を始めれば、必ずその中に何か、課題を抱えている人がいるはずだ、という前提で必要な物資を確保したり、食事やトイレの提供方法を変えていく必要があります。例え災害時に助かるためとはいっても、近所に暮らす他人である民生委員や避難所運営者に、とてもデリケートな情報である自分や家族に必要な配慮を話すことも難しいです。要援護者リストをつくってニーズを把握して配慮する、というような計画は非現実的ではないでしょうか。

災害時の避難所は、地域社会の縮図ともいえます。普段から人権に配慮のある地域づくりが行われていれば、避難所のありようも配慮のあるものになるでしょうし、そうでない場合はそもそも避難所に行くことすらできない人がたくさん発生してしまいます。

【人口減少で脆弱化する災害時対応】

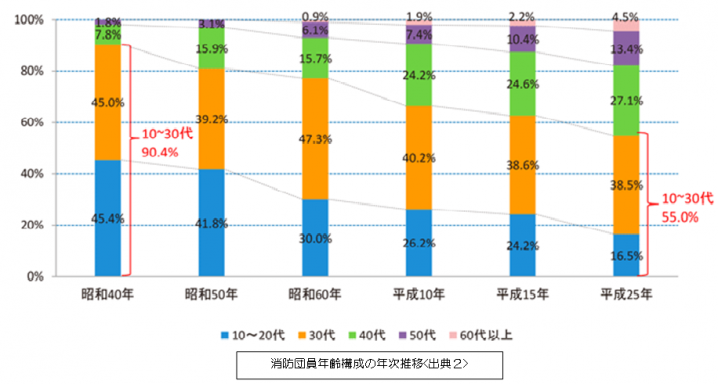

日本では地域に消防団が組織され、災害時の安否確認や要援護者の救護にあたることになっています。1965(昭和40)年には消防団員の90%が40歳以下でしたが、いまでは約半数が40歳以上となっています。また消防団員はほとんどが男性です。若者や女性の参加を促したり、高齢の団員でも安心して活動に参加できるような工夫が必要です。子どもの人口減少で各地学校の統廃合が進んでいますが、地域の指定避難所の多くは学校です。学校が閉鎖されれば、避難所は遠くなってしまいます。市町村の合併も進み、自治体職員も減少しました。支援する側の人員や体制は、この20年ほどで大きく収縮しているのです。

日本では地域に消防団が組織され、災害時の安否確認や要援護者の救護にあたることになっています。1965(昭和40)年には消防団員の90%が40歳以下でしたが、いまでは約半数が40歳以上となっています。また消防団員はほとんどが男性です。若者や女性の参加を促したり、高齢の団員でも安心して活動に参加できるような工夫が必要です。子どもの人口減少で各地学校の統廃合が進んでいますが、地域の指定避難所の多くは学校です。学校が閉鎖されれば、避難所は遠くなってしまいます。市町村の合併も進み、自治体職員も減少しました。支援する側の人員や体制は、この20年ほどで大きく収縮しているのです。

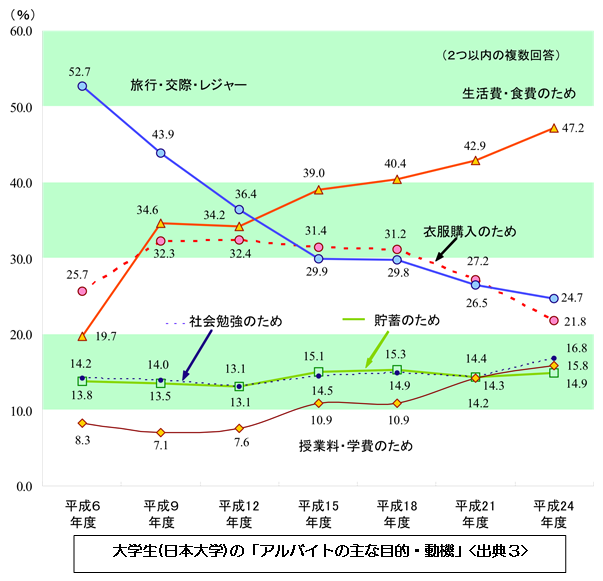

阪神・淡路大震災ではボランティアに注目が集まり、その後の災害でも「ボランティアセンター」が設置され、全国からたくさんのボランティアが復旧・復興の支援に参加するようになりました。ただ、現場からは以前は主力だった学生が減っているように感じる、また学生の主体性が低くなっているように感じる、という声を聞きます。阪神・淡路大震災のあった1995(平成7)年は第2次ベビーブーマーが大学生だったこともあり、18歳人口でみると全国で177万人にのぼりました。その後若年人口は減りつづけており、2010(平成22)年には122万人と、31%も減少しています(注1)。また学生の生活も一変しました。以前の学生のアルバイトの目的は「旅行・交際・レジャー」がトップでしたが、いまは「生活費・食費のため」が第一位です(注2)。10万円以上の仕送りを受けていた学生は1995(平成7)年には6割に上りましたが、2014(平成26)年には3割を切っています(注3)。就職活動も厳しくなっており、災害が起きたからといって学業やバイトをやめて被災地に駆けつけるような余力は、いまの日本の学生にはないのです。  一方で高齢者は急増しています。阪神・淡路大震災のあった1995(平成7)年から東日本大震災の前年の2010(平成22)年までの15年間の変化でみてみると、65歳以上の人口は1,826万人から 2,847万人へ約1.5倍に、75歳以上になると717万人から1,379万人へと約2倍にまで増えています(注4)。地域の助けあいが重要、といわれても、とうてい無理な状況ではないでしょうか。

一方で高齢者は急増しています。阪神・淡路大震災のあった1995(平成7)年から東日本大震災の前年の2010(平成22)年までの15年間の変化でみてみると、65歳以上の人口は1,826万人から 2,847万人へ約1.5倍に、75歳以上になると717万人から1,379万人へと約2倍にまで増えています(注4)。地域の助けあいが重要、といわれても、とうてい無理な状況ではないでしょうか。

大きな人口変動のさなかにある地域の現実を直視し、これまでの災害時対応の常識を見直す必要があります。まず、若い男性が地域にそこそこ存在し、力仕事で対応するのが防災という前提を改めましょう。ボランティアがたくさん来てくれて心温まる支援活動が展開されるという期待も過度には持たず、さまざまな工夫で多様な住民が参加する防災へ、できることをすぐに始めましょう。専門家による巡回でニーズを把握するのではなく、人口動態から困りごとを予測して、あらかじめ必要なものを備える避難所運営へ、発想を転換しましょう。そしてその軸になるのが、一人ひとりの人権が大切にされ、誰も避難生活で命を落とすことがない社会をつくるという考え方です。

(注1)文部科学省「3年前中学卒業者数」より。

(注2)日本大学「平成24年度第9回日本大学学生生活実態調査」(2013年4月)より。

(注3)全国大学生活協同組合連合会「第50回学生生活実態調査(2015年2月)より。

(注4)国勢調査より。

(出典1)神戸保健福祉局健康部 渡辺雅子、田中義弘、神戸常盤大学短期大学部口腔保健科 足立了平『避難所の肺炎予防―神戸の経験を活かすために』より

(出典2)消防庁「消防防災・震災対策現況調査」をもとに内閣府作成

(出典3)日本大学「平成24年度第9回日本大学学生生活実態調査」(2013年4月1日)

田村太郎(一般財団法人 ダイバーシティ研究所 代表理事)

(2017/03/16)